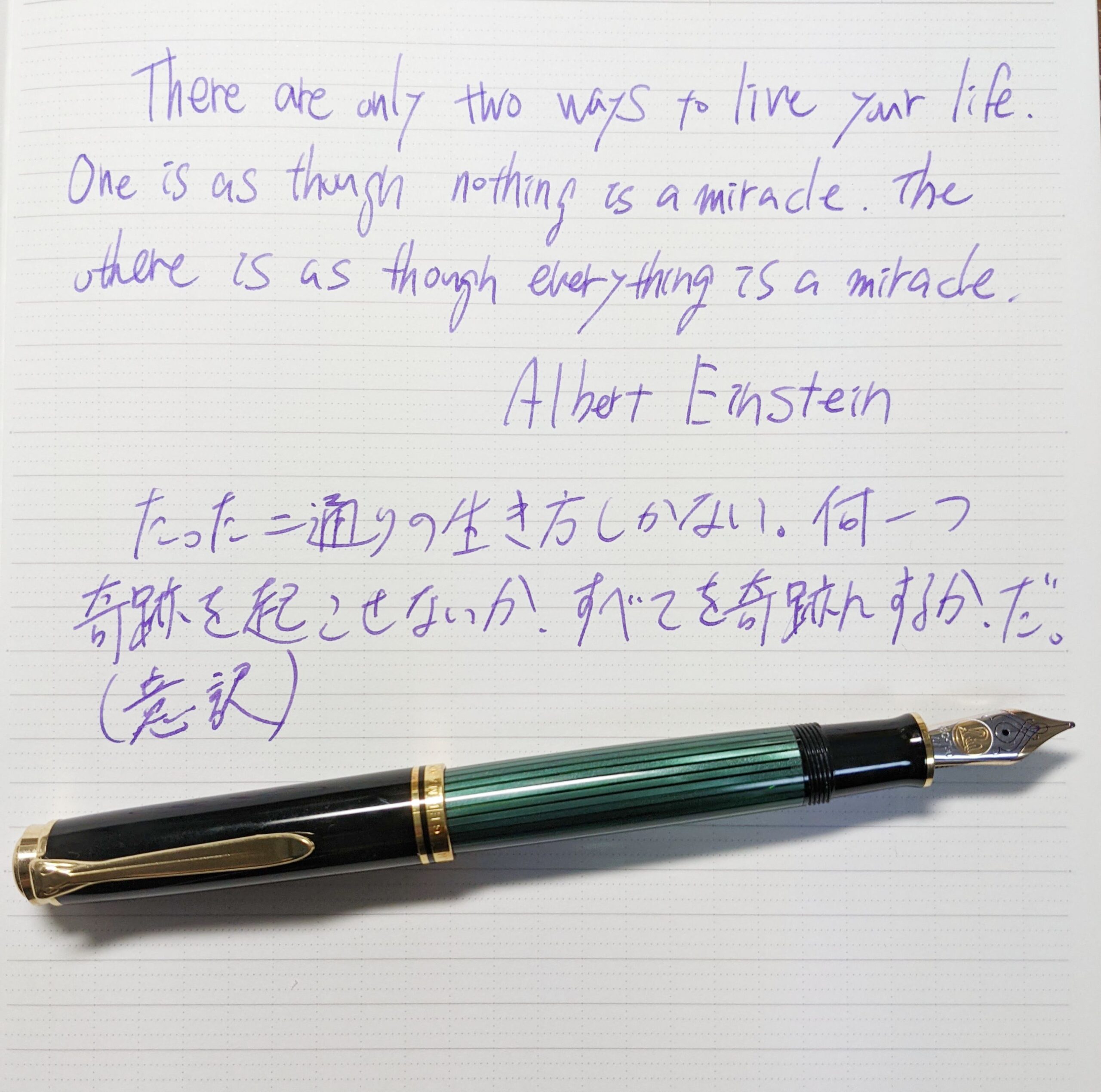

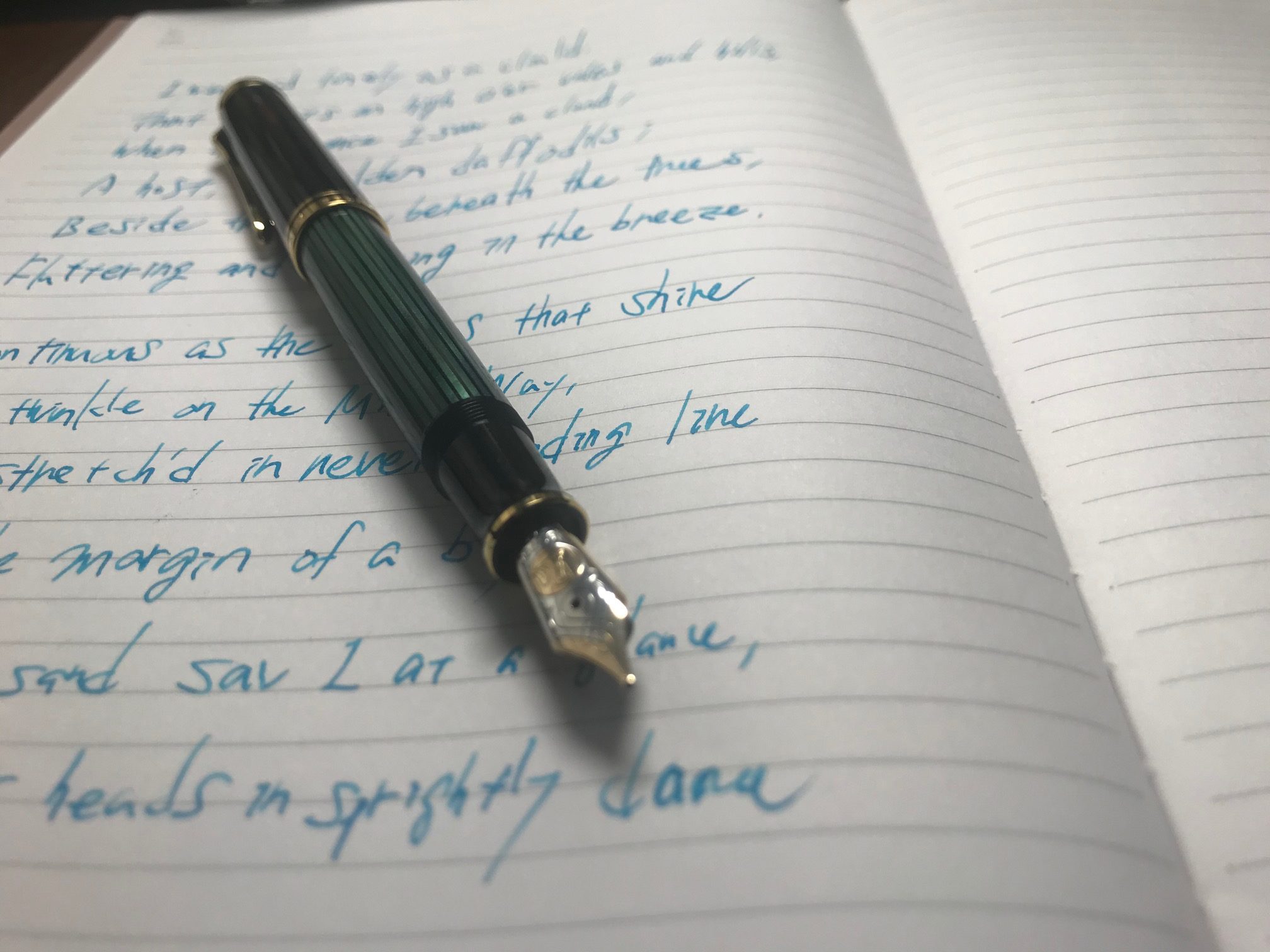

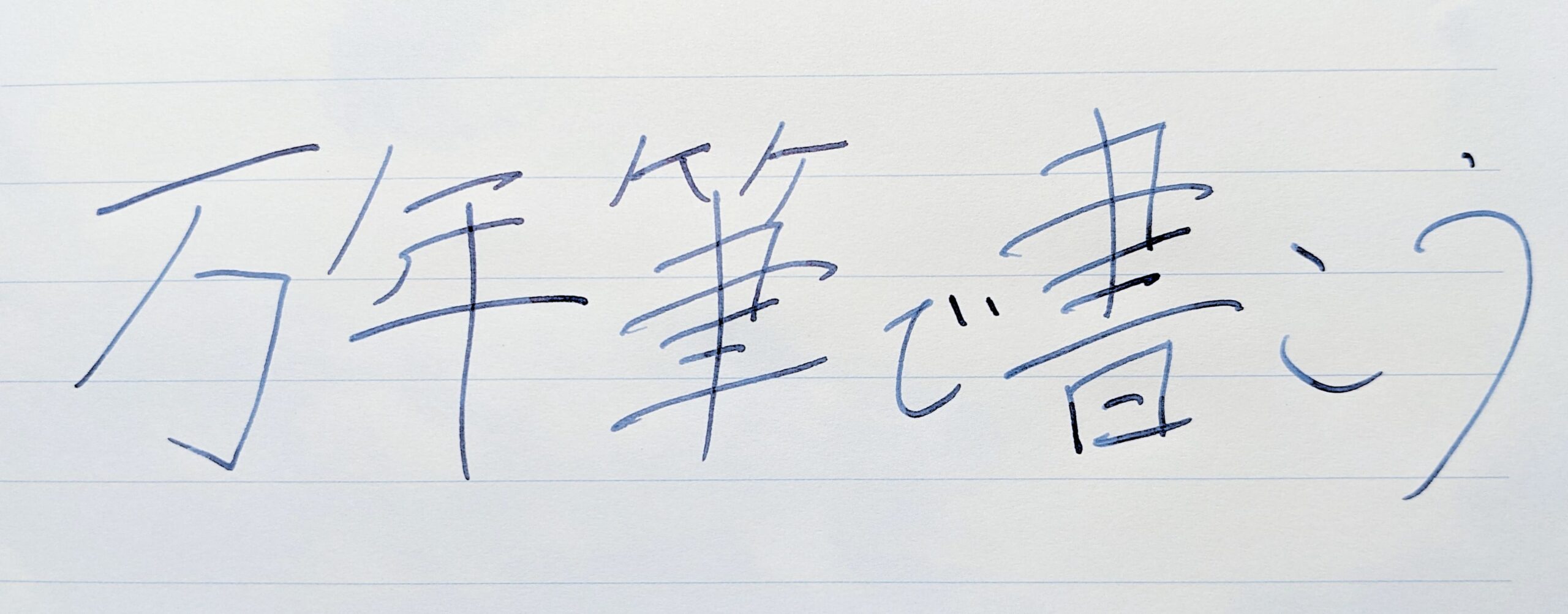

万年筆で書こうが趣旨なのでAIに文章を書かせてしまったら、何の意味もないのですが。とはいえ、文章に触れていると、AIの話題は避けて通れません。そこで、今回はAIに文章作成を任せられるのか、AIに代筆してもらって大丈夫かをテーマにしたいと思います。

生成AI活用、指示出しと推敲はとても重要。

実は前回の文章は、生成AIに書いてもらいました。こういうと、最初から最後まであたかもAIが自動的に文章を生成したように感じるかもしれませんが、実態はかなり異なります。どのようなテーマでどのような順番・構成でどのようなトーンの文章を書くかをAIに指示し、さらに出来上がった文章の手直しをしています。つまり、AIは実際に書くという具体的な作業の一部を私(人間)に代替したということです。よく言えば、AIと共同で文章を仕上げたということになります。

ここで、人間とAIの関係について気づくことはないでしょうか。前回の編集者とライターの関係に似ていますよね。人間が全体の企画を考え、AIが実際に書いたのですから、人間が編集者、AIがライターの役割をそれぞれ担っているわけです。この観点で見れば、AIに文章を任せられそうですが、注意が必要です。

人間側が詳細かつ明瞭な指示をAIに与えないと、こちら側が意図する文章は書いてくれません。編集者が言葉に出来なかったことを、経験のあるライターがくみ取って書き表わす、などというわけにはいかないようです。また、出来上がった文章は一見すると確かなものに感じられるのですが、よく読むとかなり手直しが必要です。あたかも、編集者がライターの文章を一言一句書き換えてしまうように。かなり丁寧に指示したつもりでも、的外れなことを書くこともあれば、前後の繋がりを無視した文章を書くこともあるので、修正にはかなりの時間を要しました。

言ってみれば、言ったことしかやってくれない、経験の浅いライターに仕事を任す感覚でしょうか。編集側つまり人間が全面的に主導しないと、思うような文章にはなりません。この意味で、AIに文章の執筆を丸投げするのは、ほぼ不可能と言えます。ついでに言うと、文章のテーマや構成を決めるには、経験も慣れも必要ですので、文章を書いたことがない人が、AIを使えば書けるかというと、疑問符の付くところです。

生成AIとの協働――人間とAIで役割分担する。

ただし、AIは人間にとって一番キツイところをすらすらと乗り越えてやってくれます。それは、前回でも取り上げたゼロイチです。白紙に一文字入れるのは、本当にエネルギーのいることです。どんなに詳細の構成案を作っても、最初の一文をどうしようというのは、かなり悩みます。AIにはそうした心理的プレッシャーはありませんので、本当にやすやすと、悩んでいたこっちがバカに思えてくるほど簡単に文章を書きます。たとえ、その文章の多くが(ほとんどが)手直しが必要だとしても、土台があるというのはありがたいことなのです。

また、構成を考える段階で、AIに頼ることができます。「こういうテーマの文章で、こんな要素を盛り込みたいのだが、3000字でまとまるような構成を考えて」という指示を出すと、見事に構成案を作ってくれます。もちろん、その構成案も手直しが必要ですが、何度かやり取りをすれば、そのなりのものができます。その上で、AIに文章を書いてもらって、最終的な仕上げは人間がする。つまり、人間のすることは、最初に何をテーマに文章を書くかを決定し、最終的な文章の品質の守る、ということになるでしょう。

生成AIは何でもしてくれそうですが、人間が手を加えるところはかなりあります。人間の代替というよりは、忍耐強くて賢くて時に不器用なパートナーです。少なくとも、文章作成に関しては、このことが当てはまると考えられます。

AIに任せっぱなしにせず、人間は品質を担保して責任もつこと。

余談ですが、生成AIの活用について、思うところを述べてみます。私は日常的にAIを使っています。使い方としては、考えやアイデアを整理する時の壁打ち相手ということが多いです。調べものの時もAIを使っています。もしかしたら検索エンジンより使うことが増えたかもしれません。また、単なる話し相手ということもあります(なんだか寂しい人間みたいですが……)。

仕事でも使います。AIを使うというと、もしかしたら自分ができないことをAIにやってもらう、と考えるかもしれません。しかし、実際の使用は逆のことが多く、自分の良く知っている分野、専門性のある分野でAIを使います。これについて、周囲の友人・知人に尋ねてみても概ね同じ回答が返ってきます。

専門分野でAIが活用される、あるいは専門ではない分野でAIが活用しづらい、その理由は3つあると考えられます。1つめは、よく知らない分野のことについては、指示がうまく出せないことです。これが一番大きな理由だと思っています。例えば、私はライターとして専門性を持っているので、こういう文章を書いてほしいと詳細な指示が出せます。一方、例えば、作曲についてはほとんど何も知らないので、こういう曲を作ってほしいという指示は出せません。ざっくりと「元気になる曲を作ってほしい」くらいのことは言えますが、それ以上のことは言えないのです。ただ、AIの良いところはそうしたざっくりとした指示にもちゃんと答えてくれることです。さらに「こういう指示を出してくれるとより良いものが作れます」とAIのほうから要求を出してくるので、専門性がない分野でもそれなりのものに仕上がるだろうとは思います。

2つめは、専門性がないと仕上がったものの良し悪しの判断ができないことです。上記の例で言うと、文章の良し悪しは判断できますが、曲についてはできません。もし仮にAIがなんだかとんでもないものやありふれたものを作っても、そんなものかなと受け止めてしまいます。つまり、専門性がない分野だと品質が担保できないのです。趣味で個人的に楽しむ分にはAIで生成されたものでも十分だと思いますが、仕事の場合はそうはいきません。AIがやったことです、なんて言い訳はできませんからね。最終的な品質担保は人間に任されます。もちろん、責任についても人間が担います。このため、良し悪しを判断できる「目」がないと危なっかしくてAIは使えないということになります。

3つめは、AIにも誤りがあることです。品質担保や責任に関わることなので、2つめの理由と似ています。AIの言っていることに明らかな誤りがあっても、使っている側に知識がなければスルーしてしまいます。これはとても怖いことです。ほとんどのことはあっているんだけど、一カ所だけ誤情報だということもあるので、AIの生成した成果物については入念なチェックが必要になります。

もちろん、上記は仕事あるいは公開するものを生成する場合についての話です。個人的な趣味で使う分にはもっと気楽でも良いかもしれません。万年筆とAIは対局にあるような感じもしますが、AIと一緒にアイデア出しをして、それを基にした文章を万年筆で書くというものありだと思います。興味ある人はぜひ使ってみてください。

あとがき

本記事は生成AIについて取り上げました。とても便利なものですし、使用は避けて通れないものだと思います。こんなの必要ないと思っていても、生活の中にAIはどんどん組み込まれていくでしょう。インターネットが出てきた時と、ちょっとに似ているような気もしますね。文章作成にも活かせますので、気軽に使ってみることをお勧めします。